Der Mythos Escobar – und was er über uns verrät

Ich wollte nur die Wahrheit.

Ein paar Daten. Ein bisschen Drogenökonomie. Ein sachliches Porträt eines kolumbianischen Drogenbarons.

Ich bekam etwas anderes.

Etwas Düsteres.

Etwas, das mir nicht aus dem Kopf geht.

Shaun Attwoods „Pablo Escobar: Beyond Narcos“ ist kein Buch über einen Mann. Es ist ein Buch über uns – über das, was wir erlauben, was wir bewundern, was wir verdrängen. Und über das System, das all das zusammenhält.

Escobar war kein Monster. Er war ein Produkt.

Ein Junge aus Medellín, mit Träumen und Ehrgeiz – nicht anders als andere. Kein geborener Mörder. Kein dämonischer Freak. Und genau das ist das Erschreckende.

Denn was aus ihm wurde, war keine Laune des Schicksals. Es war eine Antwort auf Strukturen.

Auf Armut. Auf staatliche Abwesenheit. Auf globale Märkte, die Kokain forderten – und Gleichgültigkeit lieferten.

Escobar wurde nicht trotz des Systems mächtig, sondern wegen ihm.

Er füllte das Machtvakuum, das der kolumbianische Staat offenließ. Er baute Straßen, Schulen, Sicherheitsnetze – mit Blutgeld.

Und die Menschen dankten es ihm. Weil niemand sonst kam.

Wohltäter mit Waffe – oder Narzisst mit Kalkül?

Attwood beschreibt Escobar als einen Mann, der sein Image ebenso brutal kontrollierte wie sein Territorium.

Ein Vater, der seine Kinder liebte. Und gleichzeitig mit einem Telefonanruf Busse sprengen ließ.

Was bleibt, ist keine psychologische Widersprüchlichkeit, sondern ein klares Muster:

Wohltätigkeit als Herrschaftstechnik. Schuldentilgung durch populistische Inszenierung.

Ein moderner Herodes: den eigenen Sohn auf dem Schoß – das Volk unterm Fuß.

Die Gewalt der Ordnung – nicht des Chaos

Die größte Lüge ist, Escobar sei ein Ausnahmephänomen.

In Wahrheit zeigt sein Leben, wie Macht funktioniert, wenn die Ordnung selbst die Gewalt produziert:

Komplizenschaft von Polizei und Politik.

Stillschweigen von Banken und Geschäftsleuten.

Nachfrage von Konsumenten im globalen Norden.

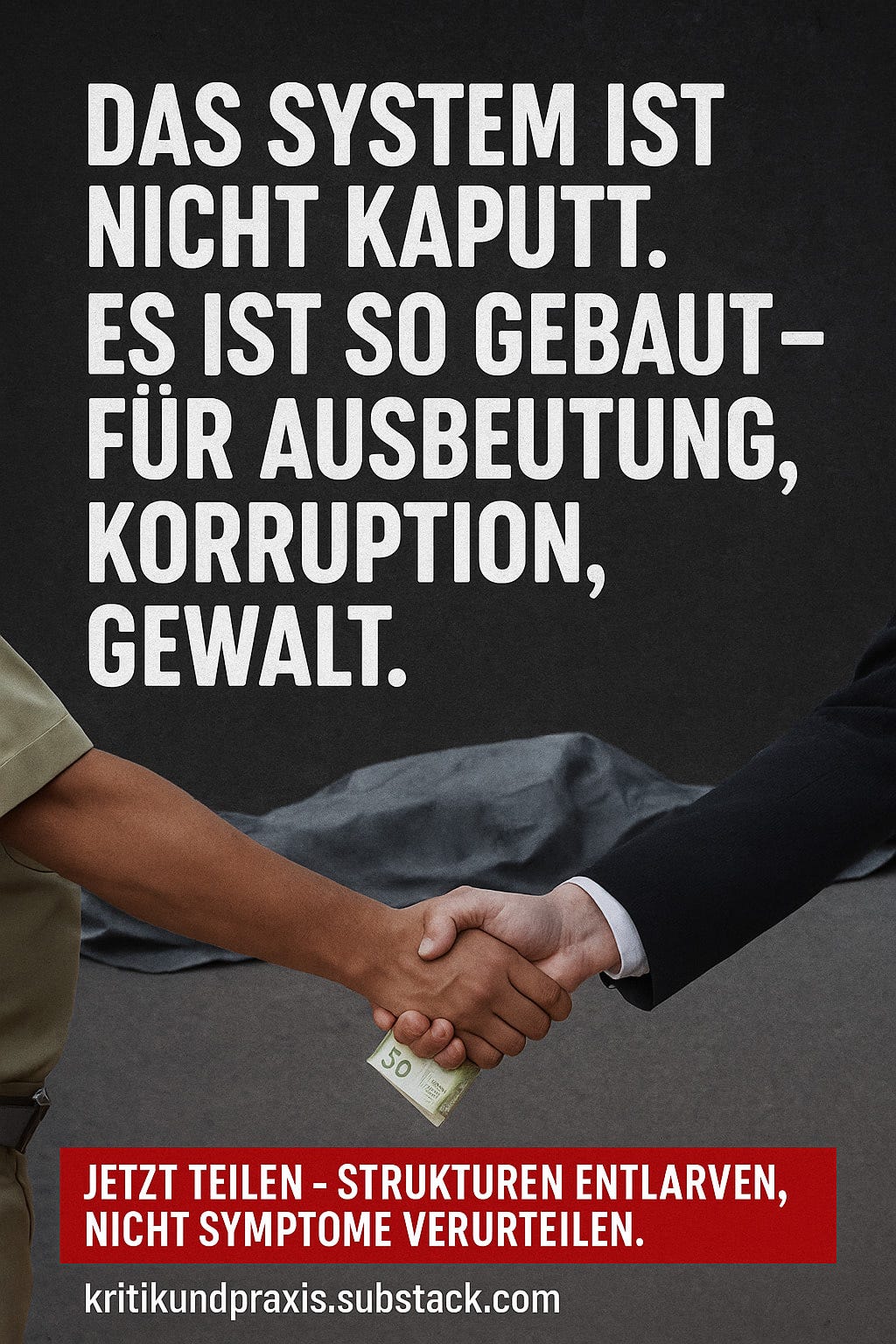

Attwood schreibt nicht über ein gescheitertes System.

Er schreibt über ein System, das genau so funktioniert, wie es designt wurde: ausbeutbar, korruptionsoffen, profitgierig.

Escobar war darin kein Parasit. Er war ein besonders effizienter Unternehmer.

Warum wir Monster lieben

Nach seinem Tod wurde Escobar nicht vergessen. Im Gegenteil:

Er wurde zum Netflix-Star, zur Fanbase-Legende, zum T-Shirt-Motiv.

Warum?

Weil wir in einer Welt leben, die den Aufstieg mehr bewundert als die Mittel.

Weil Erfolg jede Grausamkeit überstrahlt.

Weil wir lieber Antihelden feiern als Systemkritik üben.

Escobar ist zur kulturellen Projektionsfläche geworden – ein Mythos, der uns von unserer eigenen Verantwortung entlastet.

Und genau das macht ihn so gefährlich.

Von Pablo zu Plattformen – der neue Narco-Kapitalismus

Die Faszination für Escobar ist kein lateinamerikanisches Problem.

Sie ist Teil eines globalen Zynismus, der sich von Medellín bis ins Silicon Valley zieht:

Macht wird gefeiert, nicht geprüft.

Monopole werden bewundert, nicht gebrochen.

Gewalt wird akzeptiert, solange sie nicht stört.

Heute heißen sie anders: Elon. Vladimir. Andrew. Sie regieren mit Apps, Atomwaffen oder Algorithmen.

Aber das Muster ist dasselbe.

Was bleibt, wenn Escobar stirbt?

Nicht nur Leichen. Sondern ein vererbtes Trauma.

Ein durchmilitarisiertes Land.

Zerschlagene Familien.

Eine Jugend, der der Frieden verdächtig geworden ist.

Denn manche Taten enden nicht mit dem Tod.

Sie pflanzen sich fort – in Erzählungen, in Machtverhältnissen, in staatlichen Reaktionen.

Und solange der Mythos lebt, lebt auch seine Ideologie:

Die Ideologie, dass man alles darf, wenn man es nur groß genug tut.

Was Shaun Attwood wirklich getan hat

Er hat kein Buch über Escobar geschrieben.

Er hat eine Maske heruntergerissen.

Er hat gezeigt, wie leicht sich Grausamkeit tarnt, wenn man ihr nur genug Geld, Charisma und Schutz gibt.

Und er hat mich gezwungen, Fragen zu stellen – nicht an Escobar, sondern an uns:

Was akzeptieren wir, weil es uns nützt?

Was feiern wir, weil es erfolgreich ist?

Was verschweigen wir, weil es zu unbequem ist?

Mein Fazit

Ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen, ich wurde von ihm gelesen.

Nicht mit Vergnügen. Sondern mit Scham. Mit Wut. Und mit einer Erkenntnis:

Die Welt braucht keine weiteren Escobars. Sie braucht Menschen, die den Mut haben, sie sichtbar zu machen.

Und vielleicht – ganz vielleicht – ist Wahrheit der erste Schritt dorthin.

(c) Kritik & Praxis – Verstehen. Hinterfragen. Verändern.

Du magst meine Essays?

Kritik & Praxis – Politischer Klartext & Gegenmacht im Kapitalismus.

Comments ()